自由思想的先驱——歌德

自由思想的先驱——歌德

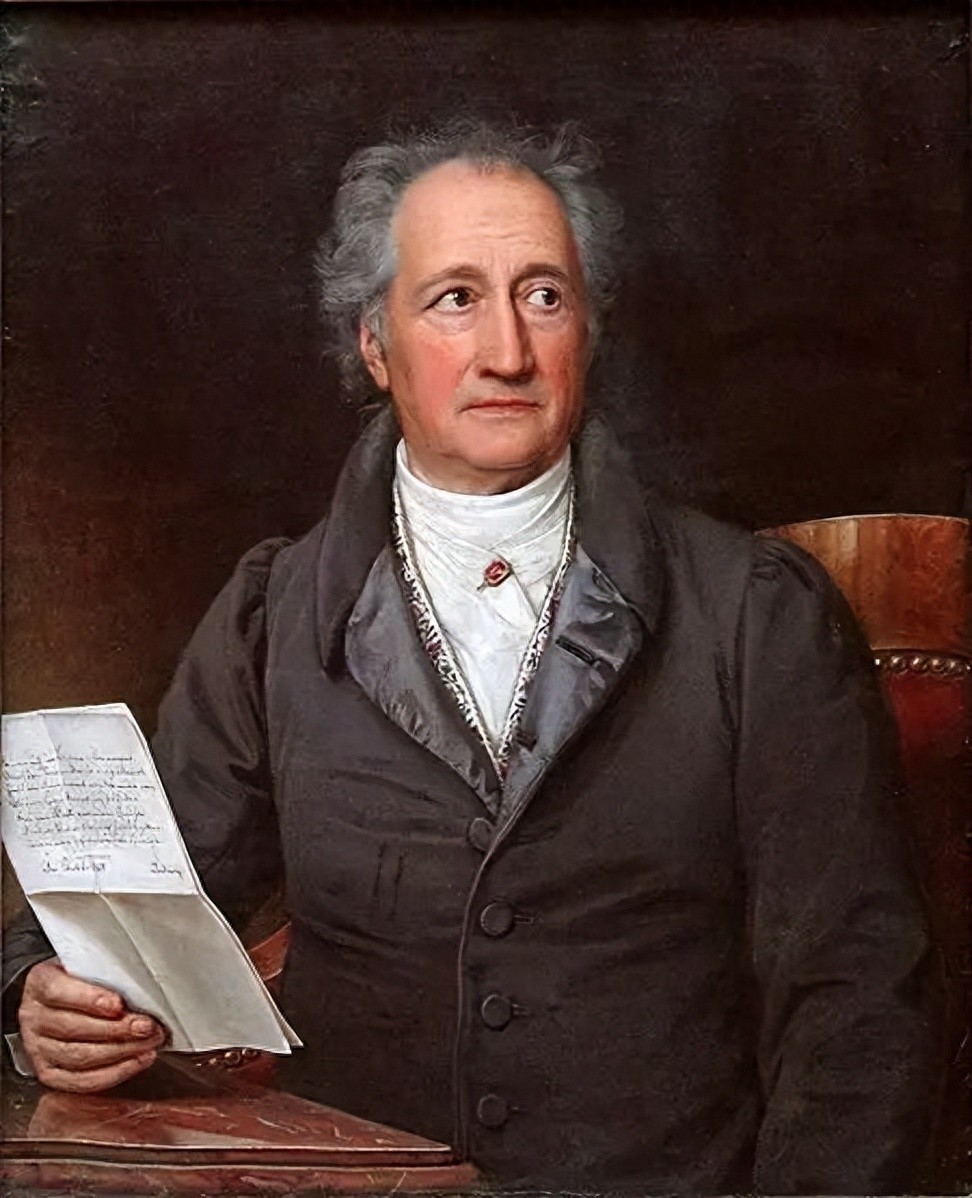

约翰•沃尔夫冈•歌德是德国伟大的诗人和思想家。他生在美茵河畔的法兰克福。父亲是法学博士,在皇帝卡尔七世那里买得一个皇家顾问的头衔。母亲是法兰克福市长的女儿,谈吐幽默,富于幻想,又善于讲故事,对歌德文学兴趣的形成有很大的影响。

1765 年,歌德按照他父亲的意愿,到莱比锡大学学习法律,可是他对法律不感兴趣,却对自然科学和艺术很下功夫钻研。1768年歌德因病回故乡休养,至1770年才改往斯特拉斯堡继续求学,读完大学。在那里他结识了许多“狂飙”诗人,积极参加了当时旨在反对封建专制、要求民族发展与个性解放的“狂飙突进”运动。

从少年时代起,歌德就已开始写作,在菜比锡写过一些抒情诗和两部喜剧。在斯特拉斯堡一年多的时间里,他又写了许多抒情诗,其中如《五月歌》等都很有名。

1771 年结束了大学生活的歌德回到故乡,从 1772年至1775年,他大部分的时间都住在法兰克福,这时期所写的历史剧《葛兹•封•白里兴根》以及诗剧《普罗米修斯》,作品中充分表现了他对阻碍德国民族统一的封建落后和王公专横的抗议。

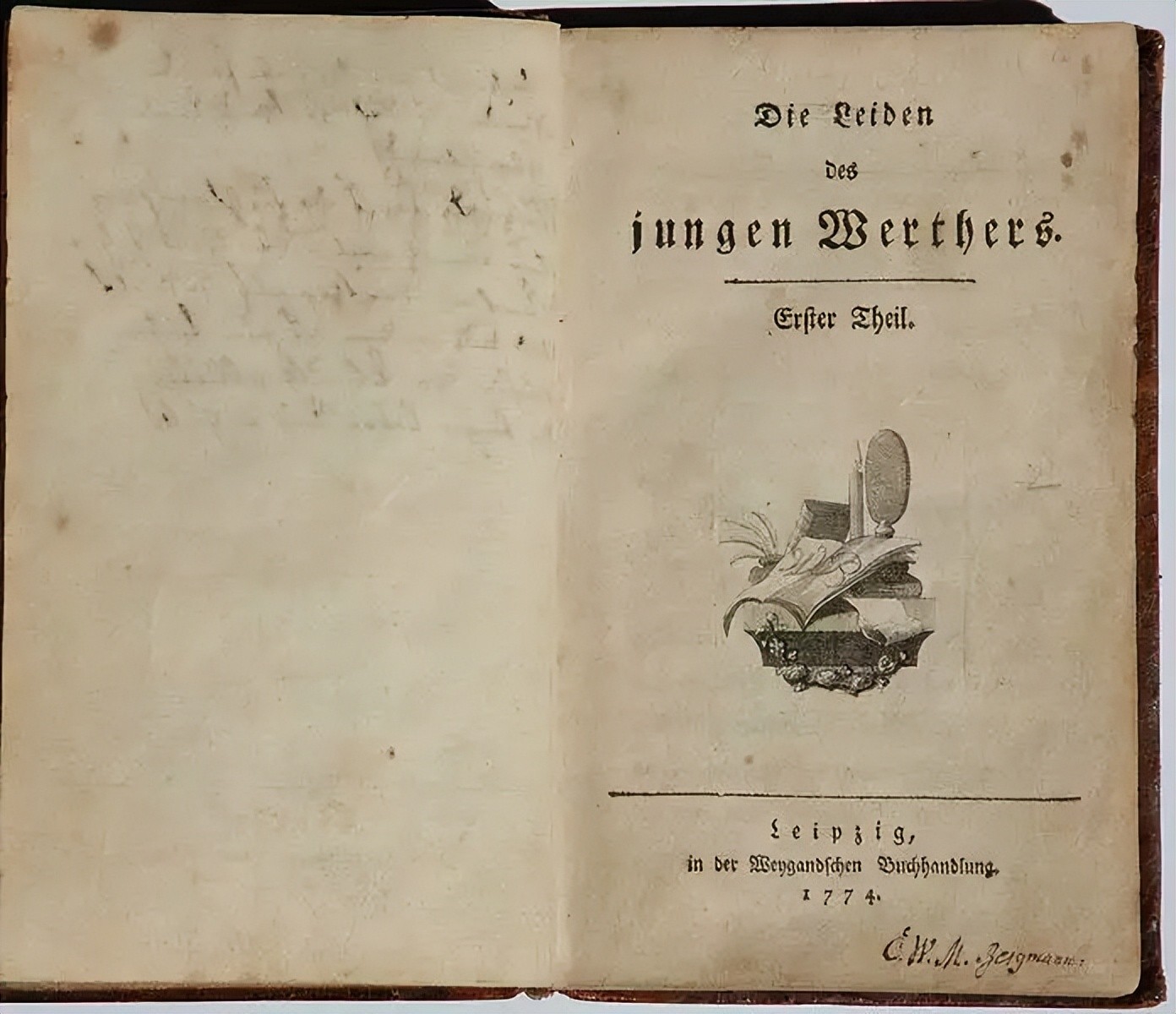

书信体小说《少年维特之烦恼》给歌德带来极大声誉。这部作品,作为爱情故事来说,有些地方接近感伤主义;但是它的价值在于通过这个故事,揭露了日趋衰亡的封建社会里的种种腐朽和虛伪的现象,并且对它们进行了无情的批判。同时,作品也反映了德国知识分子的精神苦闷。

《少年维特的忧伤》第一版

1775年6月至7月,歌德到瑞士去旅行。回来以后,接受邀请,到魏玛公国担任部长及枢密顾问官。

最初十年内,歌德努力实现他的启蒙主义理想。整顿财政,裁减军队,恢复矿山开采,修筑道路,创建剧院。而这些举措常常受到公爵们的反对;歌德尽管委曲求全,仍难实现自己的理想,因而感到极大的内心矛盾和痛苦。这种心情,在作为他这一时期主要成就的抒情诗(如《流浪者之夜歌》,1780)中曾有所反映。

1786年,他秘密离开魏玛,独自往意大利住了两年。回来后他摆脱了许多行政职务,从事创作和自然科学的研究。在意大利旅行期间,他曾访问了威尼斯、佛罗伦萨、那不勒斯等文化中心,研究古代艺术,学习绘画,欣赏古迹,并且多方面接受丰富多彩的生活。在古代艺术的影响下,他采取了所谓魏玛古典主义的立场,按照古典形式,遵守三一律,写成了剧本《在陶里新的伊菲格尼》(1787)。在这个剧本以及其他两个剧本《艾格蒙特》(1788)和《塔索》(1790)里,歌德通过理想化了的古代人物形象,一方面继续批判当时的德国社会,坚持统一德国的信念,但另一方面也宣扬了自我克制的思想,表现了对现实妥协的候向。

正是这种魏玛古典主义以及渴望德国民族发展的思想,促使歌德和席勒接近起来。他们在共同合作、互相帮助的十年间 (1794-—1805),各自完成了他们的重要作品,并使德国文学达到了前所未有的高峰。

歌德与席勒

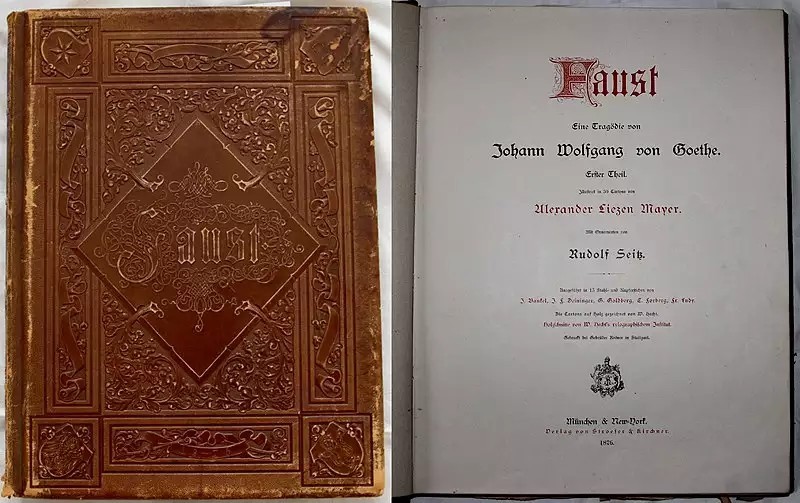

歌德后期最重要的作品是长篇小说《威康•麦斯特的学习时代》(1796)、《威康•麦斯特的漫游时代》(1829)和诗剧《浮士德》(1773--1775初稿,1808—1832 定稿,共两部)。

《浮士德》是这位伟大的思想家和诗人经过前后将近六十年的辛勤劳动和紧张探索而得出来的思想总结和艺术总结。作品根据中世纪民间传说,描写主人公浮士德一生探求真理的痛苦经历,反映出进步的、科学的力量和堕落的、神秘的力量之间的斗争,表现了诗人对于人类未来的远大理想。当时启蒙主义者对人的信念,对人的理性尊严的信念,对善战胜恶、信念,在诗剧中都有鲜明的体现。因此歌德的《浮士德》一般认为是十八世纪木至十九世纪初德国先进思想在艺术上的最高成就。

1876年歌德的《浮士德》

从1809年起,歌德写了一系列自传体的著作,其中《诗与真》含有不少他关于文学和美学的见解。除了文学作品以外,歌德还写了有关自然科学、主要是关于动植物形态学的著作。而“形态学”这个术语就是歌德最先采用的。

标签: