走进赣南客家系列之五:于都唢呐与客家古文

走进赣南客家系列之五:于都唢呐与客家古文

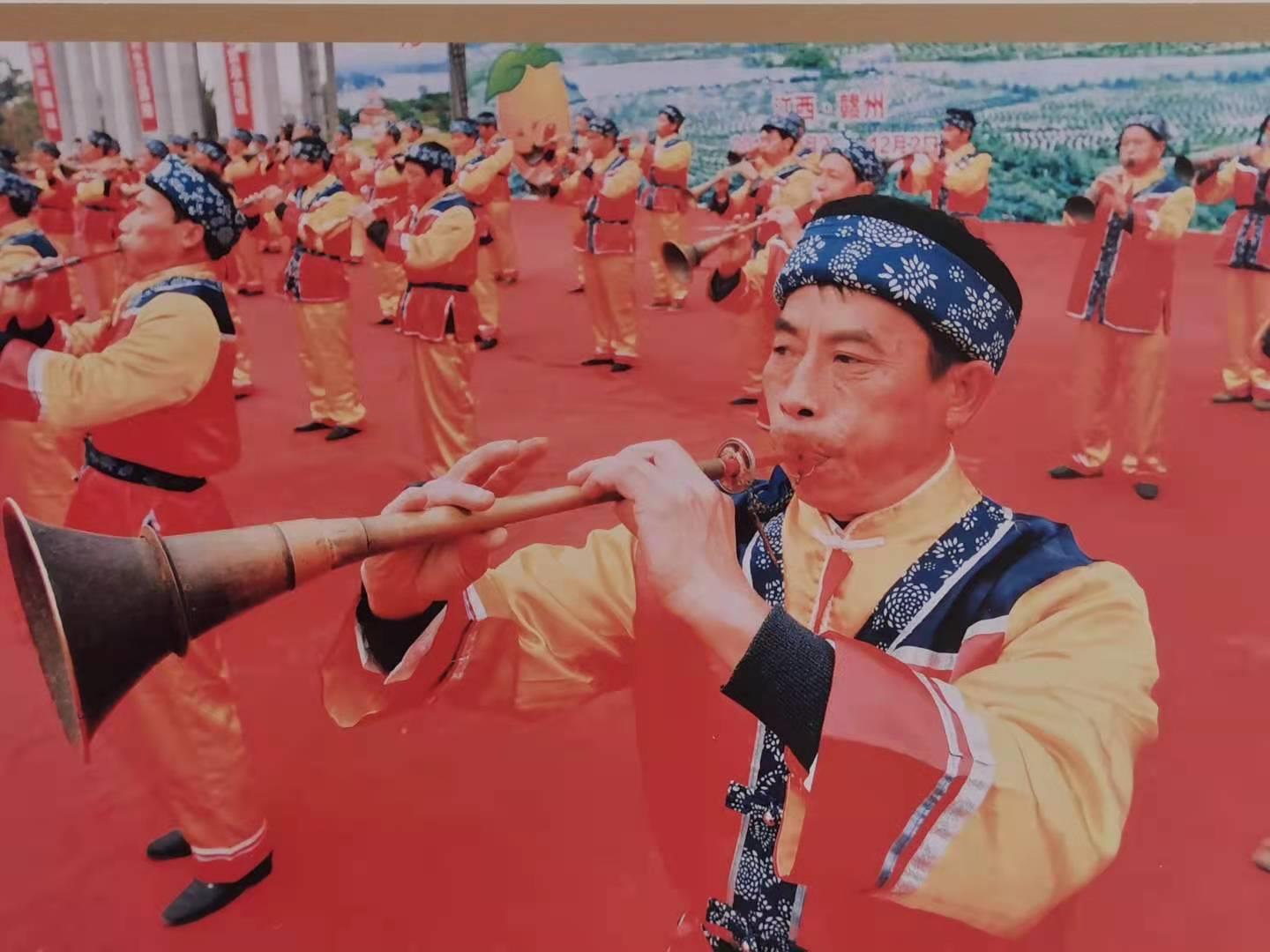

“公婆吹”演奏。

“客家古文”省级非遗传承人赖秋林老师傅。

6月7日,在于都县委宣传部、于都县文化馆的支持下,《世界客家杂志》大陆新闻中心“走进赣南客家系列报道”采访组对流传千年的于都唢呐和客家古文进行了深入采访,在感动于传承人的无私不懈坚持之余,更对于都县保护客家非物质文化遗产项目的务实举措感到万分欣慰,也正是因为当地政府对非遗文化传承的高度重视,才有了我们千百年客家文化精髓的世代传承。

“举于道路,往来人家,更阑不歇。”据记载,早在一千六百多年以前于都唢呐就盛行于民间,配以锣、鼓、钹等打击乐,又被俗称为“吹打”,当地唢呐手还为此编了四句顺口溜:“七寸吹打拿在手,五音六律里边有;婚丧嫁娶没有我,冒声冒息蛮难过。”

据于都县志载:明太祖二十六年(1364年)颁大成乐器于天下,其中的龙笛便是唢呐,又名木笛、海笛,或称喇叭。实际上,唢呐在民间的流传,远比朝延颁布“乐器于天下”先,约在西晋时期(265~420年)年便由波斯、阿拉伯传入我国。西晋末年,“永嘉大乱”大批衣冠士族、王公官宦大举南迁,形成赣南客家族,带来了中原文化,也将唢呐带入了赣南。唢呐手将当地的采茶调、采莲曲、民歌等融进了唢呐曲中,在近300首唢呐曲牌中,各具风彩。尤其是唢呐的“婆吹”即中低调,为唢呐演奏中所罕见。公婆吹以其独特的艺术风格和特点,数百年来在民间广为流传。

于都县宽田乡,是于都唢呐“公婆吹”的发源集聚地。“公”唢呐音色低沉浑厚,“婆”唢呐高亢嘹亮,交替进行吹奏,相互辉映,妙趣横生。已过不惑之年的谢海明师傅,从小接棒父亲的“吹打”事业,成为目前最年轻的把“吹打”作为毕生追求的接力者。在于都的四邻八乡,几乎所有的红白喜事都会邀请他带队去表演一番,希望能在图个热闹的同时也能为家族带来彩(财)气。于都县文化馆馆长谢弟铨在接受《世界客家杂志》采访时表示,于都客家唢呐吸取了赣南采茶戏“灯腔”、“茶腔”音乐的内涵与特色,讲究“鼓板分明,粗细结合,高昂悠扬,音乐协调。”是客家八音最主要的乐器,也是客家人非常喜爱的一种传统乐器。于都唢呐以齐奏、对吹、吹打并重。吹打能长能短,可坐可行,十分轻便灵活。近几十年来,唢呐手们还根据自己的吹奏实践,编成了众多的唢呐曲牌。

据记者查证,于都唢呐光是传统曲牌就有280多个。一般分为喜调和悲调,喜调轻快、活泼、欢乐;悲调深沉、低吟、催人泪下。谢海明介绍,小小一支唢呐,吹奏可是大有讲究,不同的场面就得吹奏不同的曲调。比如一般吹打时就有《将军下马》、《百凤朝阳》等热烈欢快的曲调:坐吹有《十堂花》、《扬州调》等;对吹则有《公婆吹》、《斑鸠调》等细腻悠扬的民间小调。

于都唢呐“公婆吹”。

在赣南客家,唢呐一般有木管、铜管、铝菅与锡菅之分,木管柔,铜管亮,锡管与铝菅在于都应用最广。于都唢呐又分为大、中、小“辣子”四种,大唢呐粗犷、气派,一般用在大场面。另有一种细长的“辣子”(于都民间俗称“吊辣子”)因其音高而尖,且吹奏费力,所以只作点缀及伴奏之用。在当前用得最多的中、小两种唢呐中,小唢呐欢快、含蓄、优雅,犹如含情脉脉之少女;中唢呐高亢、激昂、穿透力强,恰似血气方刚之后生。所以这两种唢呐最富于表现力,用途也最广,于都唢呐不仅品种多样,曲牌复杂,而且还善于吸收各种乐器丰富的艺术养分,从而使之不断地完善与提高。比如有的曲牌就增加了二胡、笛子或锣鼓,这样,于都唢呐的吹奏便更加丰富多彩了。

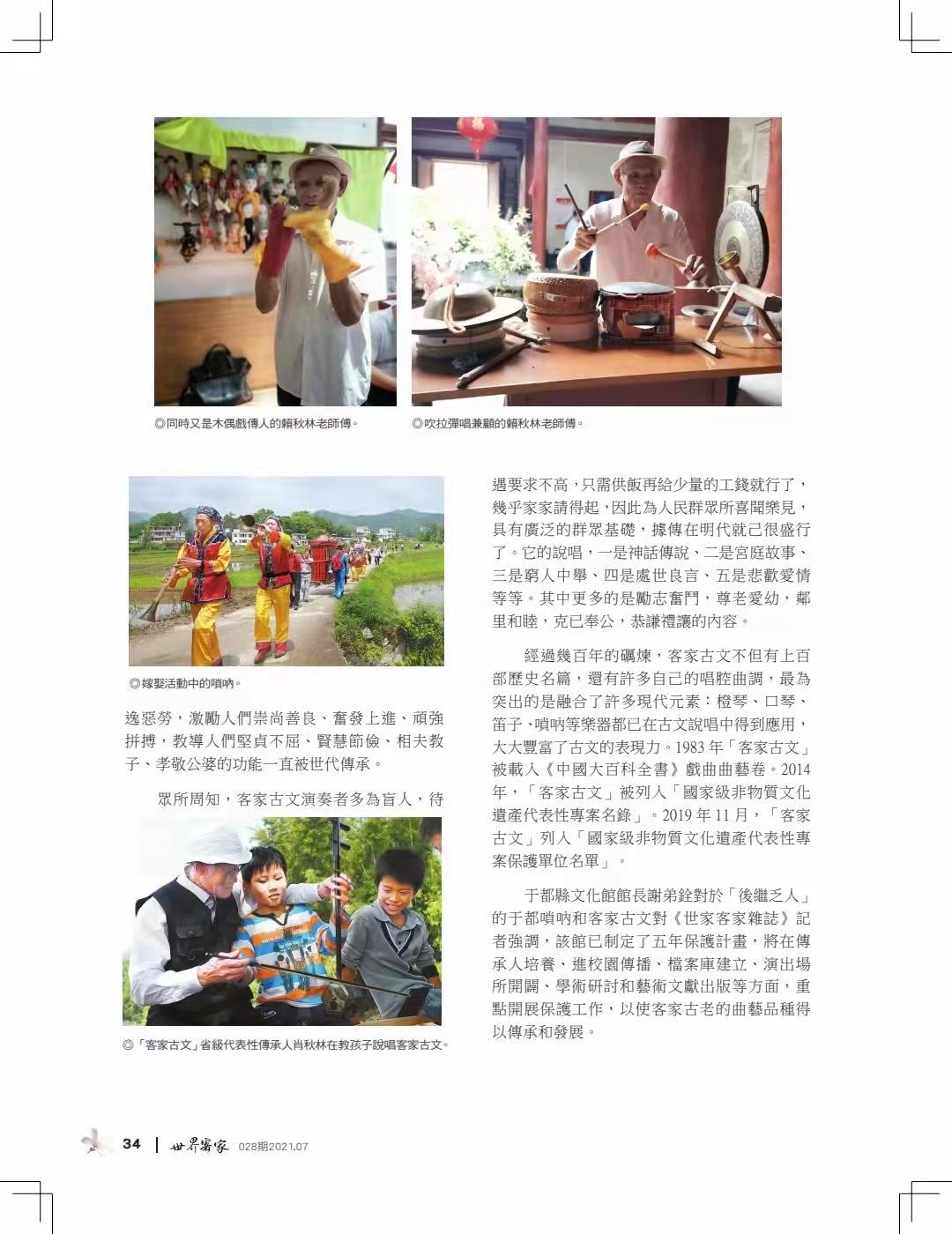

吹拉弹唱同时兼顾的赖秋林老师傅。

以劝善励志,并具教化功能的客家古文,因其演述的多为客家古人的向善故事,故被成为“客家古文”。在以于都为中心的赣南客家聚居地,如今已届古稀之年的肖秋林,仍然活跃在以赣南为中心的闽粤赣各地。“‘劝善文’是现在最受大众欢迎的,因为是用客家方言演出,所以很受客家人喜爱。”肖秋林告诉记者,客家古文是一种说唱艺术,“一人一台戏”,以方言为主,表演灵活方便,结合苟筒(二胡)、渔鼓筒、小鼓、竹板、梆子、唢呐、秦琴等轻便道具,唱腔优美婉转,基本曲调结构多为四句体。常用曲牌有二、三十只,有用来叙事,抒情的“数板”,有表现悲愤、伤感的“悲调”,有表达活跃欢快的“喜调”,还有“欢板”“哭板”“慢板”等。另外吸收赣南客家民间歌谣,具有浓郁的地方客家色彩。演唱者借助面部表情、声调唱腔,真实细腻地描摹山川万物,抒发喜怒哀乐,渲染环境气氛,评述功过是非,使人们产生强烈共鸣。在一个多世纪以来,客家古文历经江文武、汤文通、匡裕连、段灶发四代,到他已经是第五代了。

肖秋林介绍,客家古文原有固定节目有《割心记》、《割袍记》、《丝带记》、《卖花记》、《龙凤记》、《琵琶记》、《金簪记》、《白扇记》等108个,也有短小的“十八搭”等静场节目,由于种种原因,现在很多已失传。而客家古文推崇行善积德、重礼崇学、忍辱负重、勤俭持家,鞭挞背信弃义、为富不仁、恶毒奸诈、好逸恶劳,激励人们崇尚善良、奋发上进、顽强拼搏,教导人们坚贞不屈、贤惠节俭、相夫教子、孝敬公婆的功能一直被世代传承。

赖秋林老师傅也是木偶戏非遗传承人。

众所周知,客家古文多为盲人,待遇要求不高,只需供饭再给少量的工钱就行了,几乎家家请得起,因此为人民群众所喜闻乐见,具有广泛的群众基础,据传在明代就己很盛行了。它的说唱,一是神话传说、二是宫庭故事、三是穷人中举、四是处世良言、五是悲欢爱情等等。其中更多的是励志奋斗,尊老爱幼,邻里和睦,克已奉公,恭谦礼让的内容。

经过几百年的砺炼,客家古文不但有上百部历史名篇,还有许多自己的唱腔曲调,最为突出的是融合了许多现代元素:橙琴、口琴、笛子、唢呐等乐器都已在古文说唱中得到应用,大大丰富了古文的表现力。1983年“客家古文”被载入《中国大百科全书》戏曲曲艺卷。2014年,“客家古文”被列入“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。2019年11月,“客家古文”列入“国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单”。

于都县文化馆馆长谢弟铨对于“后继乏人”的于都唢呐和客家古文对《世家客家杂志》记者强调,该馆已制定了五年保护计划,将在传承人培养、进校园传播、档案库建立、演出场所开辟、学术研讨和艺术文献出版等方面,重点开展保护工作,以使客家古老的曲艺品种得以传承和发展。

本文原发于2021年7月5日出版的台湾《世界客家》杂志。

标签: